脳挫傷による後遺障害とは?主な症状や対応方法について解説します

「交通事故に遭い、脳挫傷と診断された」

「脳挫傷で認定される可能性がある後遺障害等級にはどのようなものがあるのか」

交通事故に遭い、脳挫傷と診断された方の中には、このような不安や疑問をお持ちの方もいると思います。

脳挫傷とは、直接の打撃や頭部への強い衝撃によって脳そのものが損傷を受けてしまった状態のことをいいます。

脳挫傷が生じると、その部位によって機能障害等の様々な症状が現れたり、治療後も後遺症が残ったりすることがあります。

症状、後遺症ともに重篤な場合は日常生活に重大な支障をきたすものもあり、受傷後の対応が非常に重要です。

本記事では、脳挫傷による症状や認定される可能性がある後遺障害の内容などについて解説します。

1.脳挫傷の概要と症状

脳挫傷は、脳が交通事故による強い衝撃を受けたり、頭がい骨骨折等により直接に打撃を受けたりすることで、損傷を受けてしまった状態のことをいいます。

脳が衝撃で揺れることによって一過性の症状が生じる脳震盪とは異なり、脳そのものが傷ついてしまうため、深刻な症状が現れることもあります。

以下では、脳挫傷の概要と主な症状について解説します。

(1)脳挫傷とは

脳挫傷とは、脳そのものに損傷が生じた状態のことです。

交通事故の場合、歩行者やバイク、自転車の運転者が、他の車両との接触により、その車体や地面などに頭部を強く打ちつけた場合に生じることが多いです。

衝撃を受けた部分の損傷だけではなく、その反対側に損傷が生じたり、損傷により出血が生じて脳を包む硬膜と脳の表面との間に血液が溜まる血腫や、出血により脳自体がむくんでしまう脳浮腫により脳が圧迫されたりすることによっても症状が生じます。

損傷や血腫が生じた部位、その程度などによって、頭痛、吐き気といった軽度のものから、麻痺、言語・記憶障害といった重篤なものまで、様々な症状が生じる可能性があります。

受傷直後は目立った症状がない場合でも、徐々に出血が広がり、時間を置いてから血腫による症状が現れることもあります。

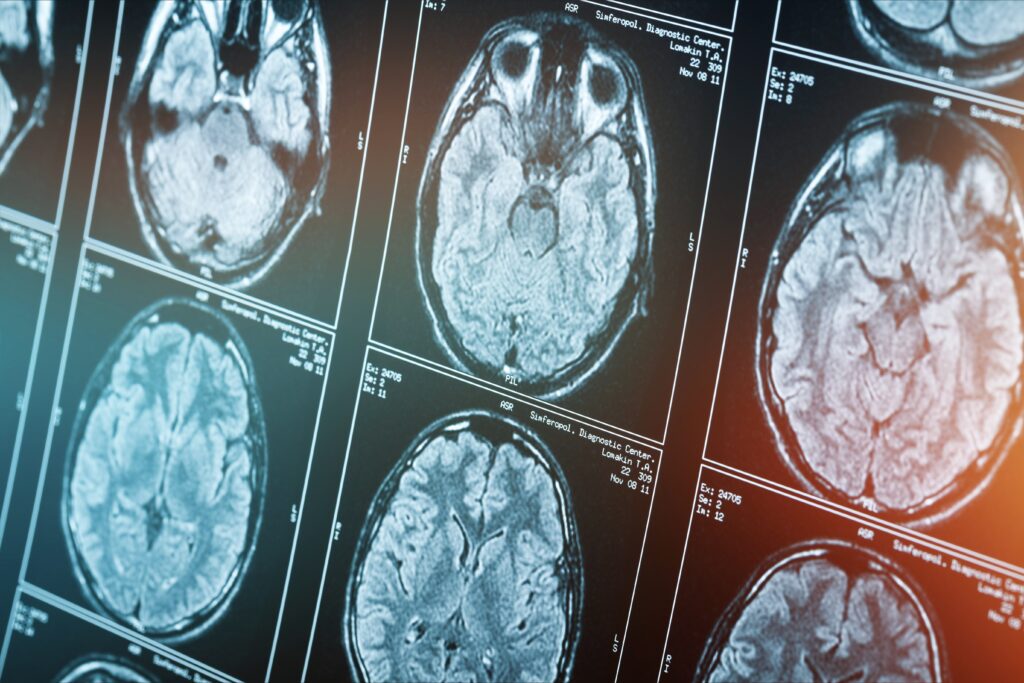

そのため、交通事故に遭い、頭部を打ちつけていた場合には、目立った自覚症状がない場合であっても、直ちに医療機関を受診し、脳挫傷の有無を判断できるよう、CT検査やMRI検査などの必要な検査を受けることが重要です。

(2)脳挫傷による症状

脳挫傷の症状は、発生部位や損傷の程度などによって、現れる症状、その重さに違いがあります。

症状としては、以下のようなものが現れることが多いです。

- 頭痛、吐き気

- 意識障害

- 身体の麻痺

- 言語障害・意識障害等

頭部に強い衝撃を受けた後、これらの症状が現れているときには、直ちに病院で診察を受けるべきでしょう。

以下、それぞれの症状についてご説明します。

#1:頭痛、吐き気

脳挫傷が生じていると、頭痛や吐き気を覚えることがあります。

交通事故によって頭を地面などに打ち付けた後、頭痛や吐き気がするようであれば、すぐに病院に行って診察を受けることをおすすめします。

#2:意識障害

意識がもうろうとする、あるいは完全に意識を失うといった意識障害が生じることがあります。

頭痛、吐き気と同様、頭部に衝撃を受けた後、このような症状が出ている場合には脳挫傷が疑われますから、すぐに病院に行くことをおすすめします。

#3:身体の麻痺

運動機能や感覚機能をつかさどる箇所に脳挫傷が生じると、その部分に対応する体の一部に麻痺が生じることがあります。

場所や、脳挫傷の程度によっては、半身全体が動かせなくなるなど、重篤な症状となることもあります。

#4:言語障害・記憶障害等

言語機能、記憶機能をつかさどる箇所に脳挫傷が生じた場合は、言葉が出なくなる、ろれつが回らなくなるといった言語障害や、自分のことや少し前のことが思い出せなくなる記憶障害が生じることがあります。

また、情動を制御できなくなり、怒りっぽくなる、集中力を保てなくなるというように、性格の変化として症状が現れることもあります。

#5:その他

以上のほか、けいれん、視野狭窄といった形でも症状が現れることがあります。

2.脳挫傷による後遺障害および認定されうる等級

脳挫傷が起きた場合、症状が治療によっても完治しないと判断されてしまうこと(症状固定)があります。

この場合に残った症状はいわゆる後遺症となり、その内容や程度によっては後遺障害等級の認定を受けられる場合があります。

脳挫傷による交通事故の後遺症は重篤なものが多く、以下のような後遺障害に認定される可能性があります。

- 遷延性意識障害

- 高次脳機能・身体性機能障害

- 外傷性てんかん

それぞれの後遺障害について、認定される可能性がある等級と認定基準についても解説します。

(1)遷延性意識障害

遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態が続くことをいい、「植物人間」と呼ばれることもあります。

遷延性意識障害で認定される可能性があるのは、以下の等級です。

| 等級 | 認定基準 |

| 別表第1・1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

具体的には、以下の6項目を満たす状態が3か月以上にわたって継続していることが認定の要件とされています。

- 自力で移動できない

- 自力で食事をとることができない

- 失禁状態にある

- 眼球が動いていても認識はできない

- 意味のある発言をすることができない

- 目を開けるなどの簡単な声かけには応じることができるが、それ以上の意思疎通ができない

これらの症状は、交通事故を原因として大脳の大部分に脳挫傷が生じることで引き起こされるものであり、脳挫傷の後遺障害の中でも最も重篤なものです。

(2)高次脳機能・身体性機能障害

高次脳機能障害とは、脳に衝撃が加わることによって脳が損傷を受け、言語や記憶・行動などの高次機能に何らかの支障が生じることをいいます。

動作や感覚といった単純な機能の障害と異なり、一見普通に生活ができているように見えることもあり、本人の自覚がないケースも多いです。

また、身体性の機能障害とは、脳損傷によって生じる麻痺のため運動機能に支障が現れたものです。

これらの障害は、以下のような後遺障害等級に認定される可能性があります。

| 等級 | 認定基準 |

| 別表第1・1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 別表第1・2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 別表第2・3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 別表第2・5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 別表第2・7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 別表第2・9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

どの等級に認定されるかは症状の内容や程度によって異なります。

症状が重篤であり、日常生活に必要不可欠な動作を一人で行えないなどの場合には、別表第1・1級1号や同2級1号などの等級が認定されることもあります。

高次脳機能障害の概要や等級認定のポイントなどについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

(3)外傷性てんかん

てんかんとは、脳神経の作用に異常をきたすことにより、突発的にけいれんや意識消失などの症状が現れるものをいいます。

交通事故の後に生じたてんかんは外傷性てんかんと呼ばれており、時間の経過とともに頻度が増えるケースもあります。

外傷性てんかんで認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

| 別表第2・5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 別表第2・7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 別表第2・9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 別表第2・12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

外傷性てんかんの後遺障害等級認定は、発作の頻度やその態様によって該当する等級が異なります。

等級と具体的な症状の関係は、以下のとおりです。

| 等級 | 具体的な症状 |

| 別表第2・5級2号 | 1か月に1回以上の発作があり、その発作が転倒を伴うもの |

| 別表第2・7級4号 | 転倒を伴う発作が数か月に1回以上ある、または転倒以外の発作が1か月に1回以上ある |

| 別表第2・9級10号 | 転倒以外の発作が数か月に1回以上ある、または服薬治療の継続によっててんかんがほぼ完全に抑制されている |

| 別表第2・12級13号 | 発作の症状が見られないものの、脳波上に明らかなてんかん性棘波(とげのように尖った波のことで、てんかん発作に関連する脳波の1つ)を認める |

発作の頻度や程度などについては、別途、医師に診断書を作成してもらうなどの対応が必要となります。

3.適切な賠償金を獲得するためのポイント

脳挫傷は、損傷の程度が軽いと自覚症状に乏しいこともありますが、重篤な後遺症が残存するリスクがある疾患です。

特に高次脳機能障害や外傷性てんかんは、事故後しばらくは気付かずに時間が経過してから症状があることが明らかになるケースがあり、交通事故との因果関係が認められるか争われることもあります。

交通事故による脳挫傷で適切な賠償金を獲得するためには、以下のポイントを覚えておきましょう。

- 医師の指示のもと治療を受ける

- 弁護士に相談する

- 適切な後遺障害等級の認定を受ける

順にご説明します。

(1)医師の指示のもと治療を受ける

交通事故に遭った場合は、時間を空けずに速やかに医療機関を受診し、必要な検査を受けることが大切です。

特に脳挫傷は放置すると死亡に至る危険もあるため、頭部に強い衝撃を受けた場合、さらに頭痛や吐き気といった症状がある場合には、CT検査、MRI検査を受けるようにしましょう。

後遺障害等級の認定申請を受ける際には、画像所見によって脳挫傷が生じていることを証明する必要がありますので、そのためにも画像検査の結果は重要になります。

もし、検査によって脳挫傷の診断を受けた場合には、医師の指示によく従って必要な治療を継続しましょう。

(2)弁護士に相談する

交通事故の対応では、加害者側の保険会社や医師とのやり取り、後遺障害等級認定の申請など、やるべきことが多岐にわたります。

交通事故問題は高度な専門知識や経験が求められる場面が多いため、できる限り早期に弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は保険会社とのやりとりだけでなく、後遺障害等級認定の申請に必要な書類の収集や準備など、損害賠償請求にかかわるいろいろな手続について被害者の代理人として代行したり、依頼者本人へアドバイスしたりできるため、弁護士への依頼によって精神的・身体的な負担を軽減できます。

交通事故の対応について弁護士に相談・依頼するメリットなどについては以下の記事も合わせてご参照ください。

(3)適切な後遺障害等級の認定を受ける

脳挫傷による後遺症には様々なものがあり、症状の内容や程度によって認定を受けられる後遺障害等級も異なります。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を受け取ることが可能です。

例えば、脳挫傷の後遺症について認定される可能性のある等級ごとの慰謝料の基準額は以下のとおりです。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |

| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合

認定される等級が1つ異なるだけで、受け取ることができる金額に数百万円の差が生じることもあるため、残存している症状に合った適切な等級の認定を受けるための準備はとても重要です。

後遺障害等級の認定を受けるための要件や手続の流れについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

まとめ

本記事では、脳挫傷によって認定される可能性がある後遺障害等級や認定のポイントなどについて解説しました。

脳挫傷を負ってしまうと、後遺症が残る可能性もあります。

後遺症が残った場合には、適切な後遺障害等級の認定を受けることで適正な賠償金を獲得することにつながります。

もっとも、後遺障害等級の認定申請を行う際には、治療を行っている間にも注意すべきポイントがあります。

適正な賠償金を獲得するためにも、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士法人みずきは、これまで数多くの交通事故の問題を解決してきました。

経験豊富な弁護士が親身にお話を伺いますので、交通事故の被害に遭われた方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、

保険会社・相手方とどんな風に対応

すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を

受けたいけど、後遺障害認定申請や

示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。

- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

関連記事